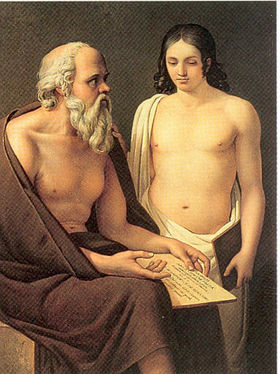

VALENCIA. Que se haga justicia y que se derrumbe el cielo. Así debió de pensar Sócrates mirando al joven Alcibíades (lo prohibido) mientras el frío azul de la cicuta le subía por los pies. Así debió de pensar también Mayakovski en el momento de agarrar la pistola y apuntarse al corazón, como si hubiera apuntado a Stalin, como si hubiera disparado contra su propio mito revolucionario en los últimos versos que dejó escritos... "¿para qué reprocharnos mutuamente por dolores y daños y golpes recibidos?".

Qué otra cosa queda sino el final, pensaría Edipo, tras descubrir que la verdad es el punto de llegada de una vida y la puerta abierta hacia la nada, hacia la tragedia, hacia lo irreversible, hacia lo definitivo. Como la muerte insospechada. Como el amor equivocado.

Igual que el amor se gestiona, también su derrota debe ser administrada.

Yo había abierto los ojos mucho antes de que sonara el despertador. Apenas un tímido clareo se colaba por el enorme ventanal del salón de casa, donde dormía desde hacía días para estar rodeado de objetos y de ruidos. Aquella madrugada, tendido aún bocarriba en el sofá, las repasaba las imágenes equivocadas de la noche anterior, confundiendo el sueño con la vigilia, mixing memory and desire.

Existe en Valencia un complejo burocrático magnífico y terrible, la Ciudad de la Justicia. Entré por primera vez aquella mañana en que un cielo gris amenazaba con derrumbarse sobre nuestras cabezas. De acompañante. Nada grave. O nada más grave que la verdad que anuncia el final del amor. Porque también el desamor debe ser administrado.

Apretamos el paso del coche hasta la cristalera enorme de la entrada, huyendo del frío, y cruzamos el umbral. La bóveda de la Ciudad protegía un submundo de intereses y de estrategias. Sobre el piso las cintas de seguridad y los arcos metálicos conducían a la multitud hacia el interior, mientras los guardias civiles repetían las instrucciones con una voz automática que formaba parte de la gran maquinaria de control.

Al fondo, los ascensores subían y bajaban enredados con las catenarias y los contrapesos. A ambos lados, los pisos se sucedían escalonados hasta perderse contra el techo abierto al gris envasado de la mañana. El murmullo de la cafetería, de los corrillos de abogados y de los tacones imprimía ese ritmo de máquina letal de hacer justicia.

Que se haga justicia y que se derrumbe el cielo. Y el cielo amenazaba con aplastarnos esa mañana en uno de los extremos de la ciudad, acariciados por el viento y asomados casi al mar.

Pasé tres horas en un pasillo a las puertas de una de las salas. "Qué significa la justicia"... "demasiado pretencioso", pensé... Sócrates se rebeló contra los dioses estúpidos de los griegos y fue condenado a muerte; dictaron una justicia parecida a la venganza, o bien fue el propio Sócrates el que asumió una justicia venenosa que escondía en realidad una renuncia.

Mayakowski, en cambio, consideró la traición a su patria como el verdadero acto de justicia; la bala que atravesó su cuerpo marcó el adiós a las odas comunistas, el adiós al hombre nuevo revolucionario, el adiós a la utopía soviética, pero sobre todo el adiós a sí mismo. Para Edipo la justicia señalaba el camino de la purificación; mientras la vida es una equivocación perpetua, donde eliminamos a quien nos hiere y esclavizamos a quien nos ama, la muerte de Edipo se convierte en la única manera justa de pedir perdón.

Me asomaba por la barandilla del cuarto piso hacia el vacío. Desde lo alto, las personas, con sus miedos, con sus afanes, se observaban insignificantes. Corrían en todas direcciones. "¿Cuál será la expresión concreta de la justicia?", pensé... "¿la rebeldía? ¿la venganza? ¿la renuncia? ¿la traición? o ¿el perdón?".

Cerca de mí un abogado se agachaba para instruir a un adolescente con chándal y capucha mientras le repetía "¿lo entiendes?" y el chaval asentía. Al otro lado, dos familias se observaban nerviosas en el momento en que las respectivas abogadas negociaban, a medio camino, las cláusulas de la paz y de la justicia. Al otro lado del mostrador, una funcionaria golpeaba documentos con un sello. Y tras la puerta de la sala número ocho se estaba juzgando en esos momentos los términos más convenientes para el final del amor.

Aquel lugar, con su arquitectura perfecta y transparente, daba una sensación de seguridad que contrastaba con todos los errores que el hombre es capaz de cometer y que debe juzgar en cualquiera de sus términos. A mí me venían escenas de la noche anterior, y también yo pensaba que esa equivocación debería ser perdonada de algún modo.

Tres horas después salimos de aquella Ciudad imponente. "Es tan doloroso decir la verdad una y otra vez", me dijo ella mientras nos alejábamos hacia las grandes vías que rodean el complejo. "Ahora se acabó, sea lo que sea, se acabó", repitió como Mayakowski, como Sócrates, como Edipo. "Se acabó", le dije, "exactamente". Y miré al cielo gris, más intenso que de costumbre, con la certeza de que al menos ese día no se nos iba a caer encima.

AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar

Más información

AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar

Más información

imprimir

imprimir meneame

meneame

whatsapp

whatsapp